うきはの端正な道具たちを求めて

うきはの端正な道具たちを求めて

耳納連山と筑後川に囲まれたうきは市は、その肥沃な大地を生かしたフルーツ栽培をはじめ、数多くの食材に恵まれた土地。そんなうきはで作られる、食卓を支える台所の道具たちが今回の主役だ。クラフトマンシップに溢れた“うきはメイドの逸品”を作り手と共に巡って行こう。

まず訪れたのは、農耕が盛んな土地で鍬や鎌、台所用の包丁などを作り続けているうきは市唯一の鍛冶屋「山崎刃物」。山崎さんの仕事場は、毎日炎と鋼との戦いが繰り広げられている窯の前。コークスに松炭を加え、800℃もの炎が燃え盛る窯で熱した鋼をカナヅチで叩いて形を整える。赤身が消える前に窯に戻して熱し、再び叩いて整形する。一本の包丁を作るのに、この行程を20回以上。迫り来る熱波と弾ける炎をものともせずに、鋼の変化を見極めて次の一手を繰り出す。

一瞬たりとも気が抜けない現場で叩き上げられた刃物は、一見無骨な佇まいながらも、肉や骨のある魚、薄い葉野菜まで面白いようにスパリスパリと切れる。なんだか剣豪にでもなったような気分だ。この切れ味を知ってしまったら、もう他の包丁では満足できないはず。しかも鋼が残る限り、研いであげれば、何度でも切れ味は蘇ってくれる一生ものだ。山崎刃物では研ぎ直しも対応してくれるので、困ったことがあれば迷わず相談したい。

万能包丁2000円〜8000円。大きさや使用する鋼の種類で価格は変わるが、全て工房で打っている。まるで小さな刀のような刃先はしっくりと手になじむ重さ

窯の炎の源は石炭から作られるコークス。上質なものは一般にはなかなか手に入らず、今では重油で火を起こす工場も多いが、山崎刃物は先代からの付き合いのある業者から仕入れている

窯から出した鋼をカナヅチで叩く。刻々と色を変える鋼に長年の経験と勘で相対する。ベストな鋼の具合は「よく熟れた柿のような」色をしているという

看板の上に書かれた「ウヒ」という屋号は、地元の人もその由来を知らない「うきは七不思議」の一つ。正解は先代の師匠の名前「宙」の「ウ」と、先代の名前から「ヒ」を取って付けられたとか

人生と一緒に味わいを増していく器

次に訪れたのは、緑深い山々の中にある山口さんの工房。元々家具職人だった山口さんが木の器を作り出したのは、ヨーロッパの田舎の食卓で木の器やカトラリーがごく自然に溶け込み、味わい深く使われているのを見たのがきっかけ。材料となる木は伐採してもすぐには使えず、1年以上は乾燥させなければならない。さらに、木は同じ種類でも同じ性質とは限らない。まさに人間と一緒で時間はかかるが、自分好みの器に育てる楽しみもある。山口さんは、まず一本一本の個性を見極め、平皿にしたり、パン皿にしたりと、その用途を決める。そしてデザインが決まれば、木目の美しさを引き出すようにノミを入れて、細かくヤスリをかけて磨き上げる。仕上げに塗るワックスも化学塗料のように完璧にコーティングしない蜜蝋を使うことで、使う内に刻まれていく傷や色合いがこの器をより魅力的な表情に変えてくれる。「木の良さを味わいながら使って欲しい」という山口さんの思いが込められた木の皿は、食卓にぬくもりを添えてくれる。

柔らかいクルミの木はパン皿、堅くて粘り気があるヤマザクラは丸い皿と、木の持つ性質に合わせてデザインも用途も変える。割れやすいものにはリムを入れるなどの工夫も

清々しい木の香りが充満する工房。様々な木材が積み上げられ、保管されている中、黙々と作業をしているのは、娘婿でもある一番弟子の一城(いっせい)さん

商売道具のノミは刃物店で特注したもの。荒彫り用、仕上げ用など幅によって使い分け。皿の表面には表情をつけるため、木目に沿って彫りを入れる

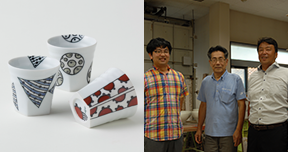

山口さんの工房を出てしばらく果樹園のそばをぐねぐねと走る農道を進むと大村さんのアトリエにたどり着く。乾燥棚にずらりと並ぶのは、使い込んだ鉄器にも似た不思議な質感の器たち。そのルーツが古びてペンキが剥げかかったブリキのおもちゃや錆びた金属にあると聞いて驚いた。「金属は好きだけれど触ると冷たい。それが嫌で、クールだけれど触ると温もりを感じる陶器を目指しています」と教えてくれた。質感だけではない。さりげなくも一捻りされたデザインは、日常の様々な出来事、例えばテレビで耳にした言葉やお客さんである料理人との会話などからひらめく事も多いという。大村さんの敏感な好奇心と柔軟な想像力が生み出したカップや皿は、シンプルなのにどこか人間くさくて思わず触りたくなる愛しさがある。「器は使われて初めて完成するんですよ」という大村さんの言葉通り、購入後、どんな表情を見せてくれるかはあなた次第。長年使い続ける楽しみを味わって欲しい。

独特のテクスチャーは釉薬や着色を工夫し、試行錯誤の末に生まれた。大村さんのカップのファン曰く「手に取ると驚くほど軽くて、吸い付くように馴染みます。飲み口に釉薬が垂れていて、そこがまたいいんです」

最近は中国茶の茶器のオーダーも入る。中国茶の色合いが映えるよう湯のみは白い肌で。茶托はなんと足付き

愛情豊かに育まれた棕櫚のたわしとほうき

最後は、うきはの中心地に戻って、棕櫚の皮を使ったほうきとたわしの工房へ。昔はうきはの農家で盛んに作られていたという棕櫚のほうきだが、今ではすっかり数が減り、木下さん親子が営むこちらの工房だけになってしまったという。分厚く繊維が詰まった棕櫚の皮を昔ながらの手作業で捌いては何度も洗い、干す。「愛娘を嫁に出すような気持ちで作っとるんよ」と木下さんが語るように手塩にかけて作った製品は、今や全国各地から注文が相次ぐほど人気。手頃な価格でギフトにも重宝するたわしは、しなやかさと柔らかさを持ち、ガラスの食器さえ傷つけることなく汚れを落としてくれる。食器を洗う時の手触りが気に入って、体を洗ってみたという人もいるほどで、刈りたての坊主頭のように、コロンと愛らしい形と心地よい手触りがクセになる。体を洗うためのたわしも販売しているので、台所で洗われる食器の気分になって、試してみてはいかがだろう。

食器洗いの他にも、野菜の泥を落とすなど台所でも活躍するたわし。手触りの良さからペットのブラッシングに愛用する人もいるとか

棕櫚から滲み出る良質な油は天然のワックスとなる。フローリングにこそ効果を発揮するため、棕櫚のほうきは現代の住宅にもぴったり

82歳の木下さんが代表を務める工房。ほうきソムリエの肩書きを持ち、現役でほうきやたわしを作る姿にこちらも勇気付けられる。