霧島のお茶とよかもんを伝える古民家商店

霧島のお茶とよかもんを伝える古民家商店

標高1000メートルを超す活火山が幾つも連なり、 見渡す限りの緑に深く包まれた霧島の麓、牧園地区に、店主の杉川明寛、真弓夫妻の営む「きりん商店」はある。築100年以上の武家屋敷を改装した、昔ながらの雰囲気をそのまま残した店内。 一歩敷居をまたぐと、懐かしい雰囲気にふっと心が和らぐ。

「自分たちの気に入ったもの、これはいいなと感動したものを扱っています」と明寛さん。地元産の生鮮食品、パンや調味料などの加工食品、工芸品などが丁寧に並べられている。デザイナーでもあるお二人らしく、どの商品にも筆の手書きポップが添えられているところからも、商品への愛着が伝わって来る。

3年前に真弓さんの故郷であるこの土地で店を開いた。真弓さんの実家は製茶工場を営んでいる。明寛さんは 初めて義母の煎れてくれた霧島茶の美味さに感動したこと、そしてそのお茶を手に、地元の人たちがわいわいと気兼ねなく語らう姿から、「“茶いっぺ”(茶一杯)で楽しく語らいながら、誰とでもすぐに仲良くなれて、人と人の顔がつながる、そんな場をつくりたい」と、今の店の形を思い描いたそうだ。

義母からお茶の煎れ方を教わり、明寛さん自ら店を訪れる人たちにひとつ一つふるまう。氷出ししてくれた煎茶を口に含むと、緑茶の柔らかい甘みが口いっぱいに広がり、爽やかな香りが心地よく鼻を抜けていく。その美味さに思わず顔がほころぶ。

「このお茶を作っている西製茶工場に行ってみませんか?」明寛さんに誘われるがまま、真弓さんの兄が営む茶園にお邪魔することにした。

今回出品頂く西製茶工場のお茶が店内に並ぶ。同じ商品でも季節や年によってそれぞれ違った味が楽しめる

手慣れた手つきでリズミカルに注ぐ明寛さん。「4回、5回と繰り返し煎じても全然味が落ちないところが凄いんですよ」

最後の一滴に旨味が凝縮する。「もっと美味しいお茶の煎れ方がないか、あれこれ試行錯誤するのが楽しいんです」と、まるで子供のような表情で語る明寛さん

自然とともに自分たちも変化し続ける

「美味しさの理由? んー、一言では説明できないですねぇ」。そう答えてくれたのは真弓さんの兄で、「西製茶工場」三代目社長の西利実さんだ。 西製茶工場では20年以上に渡り、無農薬、無化学肥料でお茶を育てる有機栽培を行っている。特に抹茶の有機栽培は極めて難しいとされ、全国でも希有な存在だ。

「朝は必ず、茶園の観察から始まるんです」と確信を込めて語る利実さん。60ヘクタール以上の茶園を日々欠かすことなく歩いて回り、土の状態、気候、温度、空気、葉色、匂い、感触などあらゆる機微を丁寧に読み取る。それを経て初めて、その日の手入れ方を決める。それは先々代から続く一つの姿勢であり、彼らの背中を見て学んだ英知なのだ。

肥料一つ取っても話は単純ではない。「モノには理屈」が口癖であった先代は独学と実践で培った経験を掛け合わせ、 肥料を与えるタイミング、分量、過程、成分、動/植物性の選択など、細部に至るまで徹底して突き詰めていたそうだ。

「つまるところ有機栽培とは地球のためなんです。自然の循環を促すように、周囲の環境を作るところから始まります。だから毎年、毎日違ったことをやっています。こうじゃなきゃいけない、伝統を守るんだ、といった考えは全然ないんです」。

日々、自然とともに自分たちも変化し続ける。だからこそ新しいことに挑戦し、変化を受け入れる。その寛容さと自然への敬意が、このお茶の味を生み出している。利実さんの言う通り、この美味しさを一言で語ることの難しさが少し理解できた気がした。

気さくに取材に応じてくれた利実さん。常勤20名以上を抱える会社の社長でもある。「社員の方々が日々安心して働ける環境作りも、いいお茶を作るためには大切なことだと思います」

ありがたいことに皆さんと一緒にお昼ご飯をごちそうになった。今日の献立は鹿肉の炒め物と、近くの山でとれた蜂の子の炊き込みご飯。見た目は強烈な蜂の子だが、ほんのり甘くて香ばしい風味がくせになる逸品。大勢でわいわい語りながら食べると箸がすすむ

錦江湾に浮かぶ桜島を望む茶畑。まさに日本の原風景と呼ぶにふさわしい眺めだ。山の飛び地だからこそ、周囲の環境や汚染に影響されないので、有機栽培が可能

太陽の光をいっぱい浴びて元気に育つ茶葉。一般的に冬場の霜対策としてファンが用いられるが、西製茶工場では地下水を散いて霜の被害を防ぐ「氷結撒水方式」が用いられる。それにより茶葉がダメージを受けてしまうマイナス3度以下になることを防ぎ、安定した品質管理が可能となる

霧島の滋味が人と人を繋ぐ

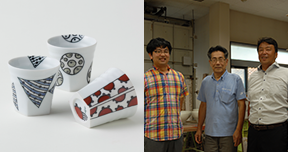

続いて明寛さんが会わせてくれたのが、今回西製茶の緑茶とともに「甘熟平の干し芋」と「霧島一味」、「ゆずこしょう」を出品頂く有限会社かわいち国分の川越歩さんだ。 明寛さんにパッケージのデザインをお願いしたことから二人の付き合いが始まった。金木犀の木陰で語らう二人はまるで昔から知る幼なじみのようで微笑ましい。

二人にすすめられ、「霧島一味」を 口に含んでみる。 市販の唐辛子では味わうことのできない香りとピリッとしびれるような辛さ。そして野性味あふれる旨味が口いっぱいに広がった。

「あんまり甘やかさないことですかね」と、その美味さの秘訣を語る川越さん。普段から農薬はもちろん、特に肥料も与えず、何も手を加えない。それでいて、これだけの味わい深さが生まれるとは驚きだ。その味がやみつきになり、普段から川越さんのつくる唐辛子を瓶詰めにして持ち歩く人がいるほど。それを、まるで自分のことのように自慢げに語る明寛さんはとても嬉しそうだ。

「商品の良さをより知ってもらうには、実際に生産者と顔を合わせて話をしてみることだと思うんです」という明寛さんの言葉に川越さんもうなずく。

ただ地元のいいものを売るのではなく、生産者とお客さん、生産者どうし、異業種の人を繋ぎ、互いの言葉や知恵を交わす。そこで新しい価値が生まれ、未だ見ぬ世界を知る。その輪の中心に、きりん商店がある。大自然に寄り添い、訪れる人を迎え、土地と人の心を紡ぐ。その姿はまさに霧島の風土そのものなのかもしれない。

今回出品頂く「霧島一味」と「ゆずこしょう」の畑にお邪魔した。発色の強い唐辛子が所せましと元気に生っている。見るからにたくましい佇まいだ

一つ一つ、手で摘んで天日干しにする。かれこれ10年以上、同じやり方で栽培、加工を続けており、品切れになっても無理に作ることはしない

「配達や仕事の合間によくお茶を飲みに来るんです」と川越さん。「僕、人見知りな性格なんですとよ」と言いつつも、ついつい時間を忘れて話し込んでしまう

西製茶のお茶がらに、近所の焼肉屋さんで見つけたという黒酢だれをたっぷりかけて、川越さんのゆずこしょうをまぶしていただく。「違う商品を組み合わせてすごく美味しい発見があると、めちゃくちゃ嬉しいんです」と明寛さんが笑った

皿の上の九州では、きりん商店オリジナルパッケージの「抹茶あめ」をはじめ、川越さんの干し芋やゆずごしょうなども登場する